我家客厅角落里,静静立着一架黑色的立式钢琴。琴盖紧闭,琴布覆盖,唯有那斑驳的金属铭牌在光下还残存着几分昔日的光泽。那是我童年的一部分,也是一段漫长的“马拉松”。

六岁始学琴,彼时的我,以为音乐是一件浪漫且轻盈的事,只要指尖落在那黑白琴键上,就能流淌出电影里的旋律。第一次触摸那冰凉的黑白键,我甚至觉得自己正在踏上一条闪闪发光的路,幻想着未来会进入音乐学院学习。

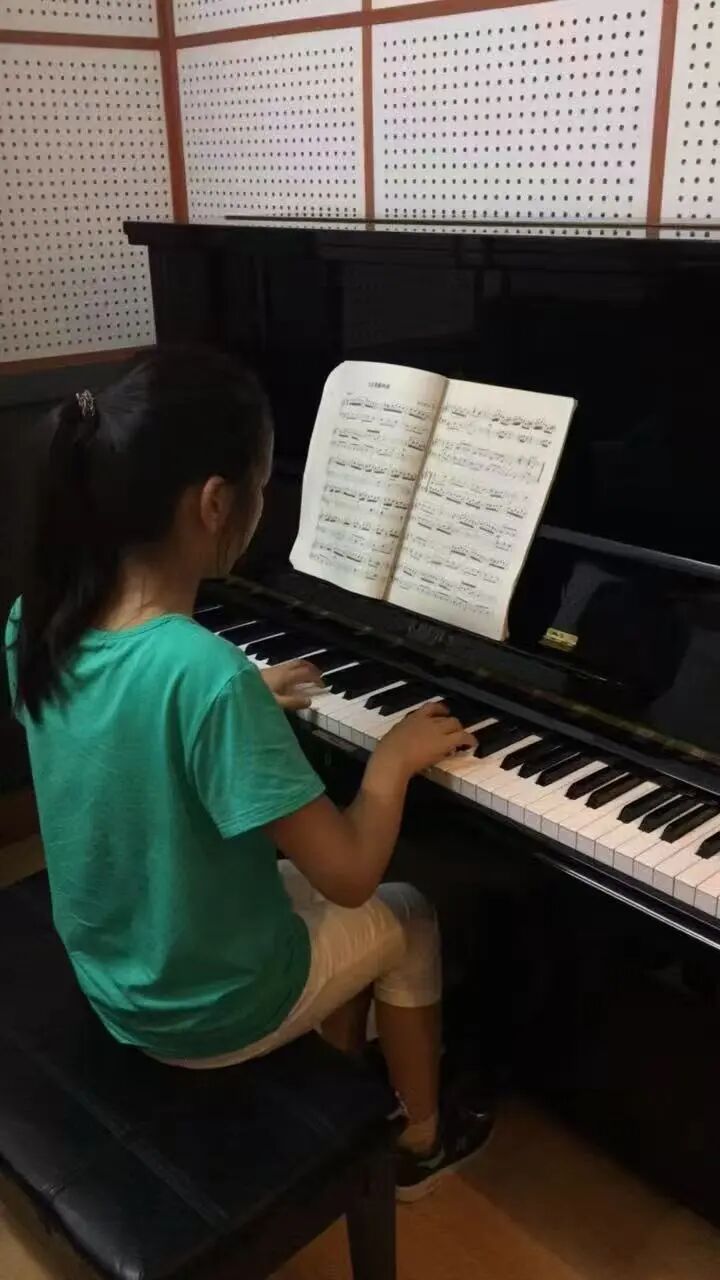

可兴趣的花朵往往开在无忧的童年,而坚持的根却埋在泥土的深处。没多久,我就发现,这条路并不如想象充满鲜花与掌声,更多的是无尽的重复与忍耐,每天傍晚放学回家,窗外的光线一点点暗下去,我坐在琴凳上,一遍又一遍地练习音阶、琶音、分解和弦,手指酸痛,眼睛酸涩。渐渐地,每周的钢琴课似乎变成了例行公事。因为手形松懈了,我曾被老师打过手背,那种又疼又委屈的感觉至今清晰。那时,我暗暗给她取了个“巫婆”的绰号,每次走进琴房,看着她严肃的神情,我的心就像绷紧的琴弦,稍一用力就会断裂。记忆里某个午后,练习考级曲时弹错了一个音,被批评得当场落泪,泪珠滴在琴键上,顺着指缝滑落,那时我对自己说:“我再也不要弹钢琴了。”可是第二天放学回家,我又坐回了琴凳前,或许是习惯,亦或是不愿服输的倔强。琴键冰凉,却在每一次触碰时,仍唤起我心底里最柔软的部分。

学琴的七八年,像是一场漫长的耐力赛。起点是兴趣,途中是倦怠,终点则是某种无声的成长。我从最初的“兴趣班小孩”,变成了能在演奏会上镇定弹完整首《六月船歌》的女孩。

上初中后,紧张学业和寄宿生活将我的时间一寸寸切割。练琴成了奢侈。那家陪伴我无数个傍晚的钢琴,终于被一层带蕾丝花边的琴布盖住,成了家中最沉默的存在。每次假期回家,我都能看到琴布上细微的灰尘堆叠着、未曾拭去——他好像在沉睡,也好像在等我。

再次揭开琴布,应该是初中毕业了。阳光斜斜密密地照进来,尘埃在空气中漂浮,像时间的微粒。琴盖被我缓缓抬起,黑白键依旧整齐冰凉,却失去了昔日的光泽。我轻轻按下中央的C键,声音沙哑而走音,像是老友低声地叹息。我忽然意识到,原来时间不仅推动年龄前进,也会让声音变旧。

后来,弟弟开始学琴,看着他坐在琴前,双脚还够不到踏板,一遍又一遍地弹着《车尔尼》,仿佛看到了多年前的我自己。遇到磕绊,没有催促,我只是在旁边轻声说“慢慢来”。

我没有再像小时候那样重新练习,也没有再考级或表演。只是偶尔,在某个不经意的晚上,坐在钢琴前,随意弹几段旋律。手指有些生疏,节奏不再精准,但我不再在意。那种无功利、无目标的弹奏,让我真正慢下步子体会音乐的温度。它不再是任务,而是慰藉——一种在琐碎生活中与自己短暂对话的方式。

有人说,坚持是孤独者的修行。可我更愿意把它比作一场与时间的畅谈。那些年坚持学琴练琴的时光,如一场马拉松,不只是为了会弹几首曲子,而是在不知不觉中,学会如何与枯燥相处,如何在重复中寻找意义。

我终究没有像小时候那样,怀抱着去音乐学院的梦想。如今我已是一名大二的学生,课业与生活纷杂。音乐虽没有成为我的专业,却成了我生命里一条温柔的暗流——在喧嚣的生活缝隙中,依旧轻轻流淌,让我在任何嘈杂中仍能找到一隅安静的自我。偶尔回家,掀开琴布,按下熟悉的琴键,我仍能听见属于过去的回响,那些声音穿过时间的尘埃,提醒我:有些坚持不会消失,只是换了一种安静的方式继续。

也许这就是成长吧——从被逼着练琴,到主动去触摸琴键;从抵触的泪水,到温柔的怀念。琴盖下的,是我整个童年的心跳。如今,我仍在弹琴,只是节奏放慢了,目标变柔了,音乐成了一种生活的呼吸。

那架钢琴依旧立在客厅的角落,像一位沉默的见证者。他见证过我成长的倔强,叛逆与回望,也陪我走过了一段漫长的路。每当我坐在他面前,指尖轻触键面,我都能听见——那是时间,也是自己,正在继续的旋律。正如《爱乐之城》中所说:“People love what other people are passionate about.”——热爱或许不会改变命运,但它让我成为更完整的我。