当我细细回望成长之旅里那些珍藏的羁绊时,“书写”这个动作毫无疑问占据着重要的位置。是从细微中觉察隐秘的情感,是从宏大中探寻生命的隐喻,我将自己用文字记录每个瞬间的行为,称为“书写”。

从组词组句、看图写话,到尝试书写记叙文、散文、议论文,“书写”将浩瀚的宇宙展现在我眼前,邀请我去亲临与加入。但事实上,很多时候我都并不知道拿起笔后该写下什么。而在这种大多数的时刻里,我都似乎只是随意地拼凑着分崩离析的文字和语句。

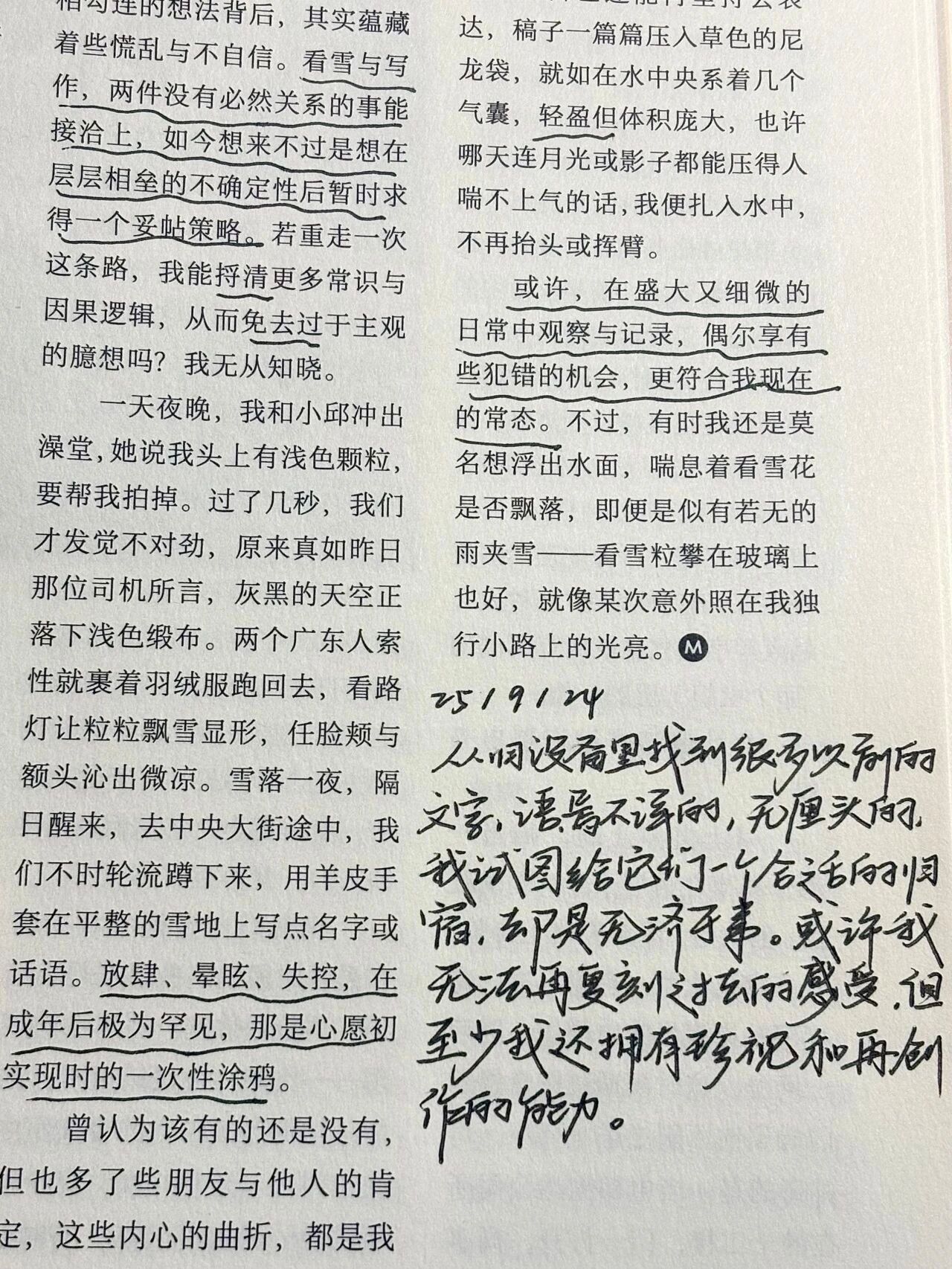

在十多年的成长历程中,书写”早已经成为我下意识的举动。这种无意识的拼给予我无限的天地去表露心声,真实又安稳。似乎只有当思绪被强硬地牵扯进语意不明的句落后,我才能够酣畅淋漓地吐出内心积蓄已久的感动与窘迫、欣喜与瑟缩。

在文字中我是自由的,“书写”当下的感受给我无限的安心与自洽,“书写”那些虚构式写作也同样自由,我从虚构的创作中汲营到另一个世界的力量,给予我生生不息的宽慰。

但“书写”本身也并非完全自由,尤其在高中时期,书写本身无时无刻不被安上时间限制的警告。一周一次的随笔,考场上不容我反抗的生硬议论文,都长久地冗杂在我企图挣扎却无济于事的右手下。无形的厌恶与反感从纸张中不加遮掩地跃出,勾扯住我打结的发丝,将我提笔书写的动作死死困囿在划分鲜明的作文框格里。

可当现在的我以极具锋芒的目光审视着那些已全然经不起推敲的文段时,我却总能够发现一些意外之喜,或许是意外契合当下心境的评论,或是行云流水的逻辑,使得我幸运地和过去的我对话,并从一篇篇文章里获得自洽。

我也意识到书写的时刻无时无刻都是珍贵的,无论是否自由,书写本身就足够有意义。

在“书写”路上,我想我是幸运的一个。我从无数次的投入中学会从灰色情感中抽离,发泄压抑的情绪,也学会将深藏已久难以启齿的感谢与快乐以文字的形式表达,而不是积压在心里,欲言又止。我学会表达,更加共情。

我爱“书写”本身,爱写作,更爱文字。

尤记得小学时期英文课上的一次自主发言,这始终使我难以忘却。而当我回忆起时,记忆中那微微颤抖的双手已彻底的将我的心虚暴露得一览无余。可不仅仅止于此,还有串联起我断断续续回忆的几个英文单词,恳切地宣示着我很长一段时间的心向往之。

老师细细询问着我们关于理想的希冀,有人说想做工程师,因为喜欢数学,也有人坦诚的说想赚到更多的钱。他们的言语至少是真诚的,而当时的我除了喜欢看一点小说和一写些无关痛痒的文字,就没有任何的兴趣爱好了。所以当叫起我时,几个颤抖的音节从我的唇齿间不自然的跃出。

我清晰地听见自己在说,我想成为一名作家,我想为很多人写故事。

现在的我写下这些文字时是羞愧难当的,至少我能窥视出我言语中的窘迫与天真。而令我更不知所措的,还是那份谈不上虚伪的真诚,可它依旧是浮在空中的。当我回想起老师的表情,我竟有种劫后余生的庆幸。她吃惊地看着我,眼底是我无法视全的情感。但她夸奖了我的想法,并以一种异常认真的语气告知我,要坚持下去。事到如今,在追溯我谈不上丰富的写作道路上,她成就了我浓墨重彩的一笔。我用我拙劣的发音塑造着尚未成形的理想,而她是第一个愿意去信任的人。因为她的信任,我至今都在坚持,因为她的真诚,我至今还在为此挣扎。

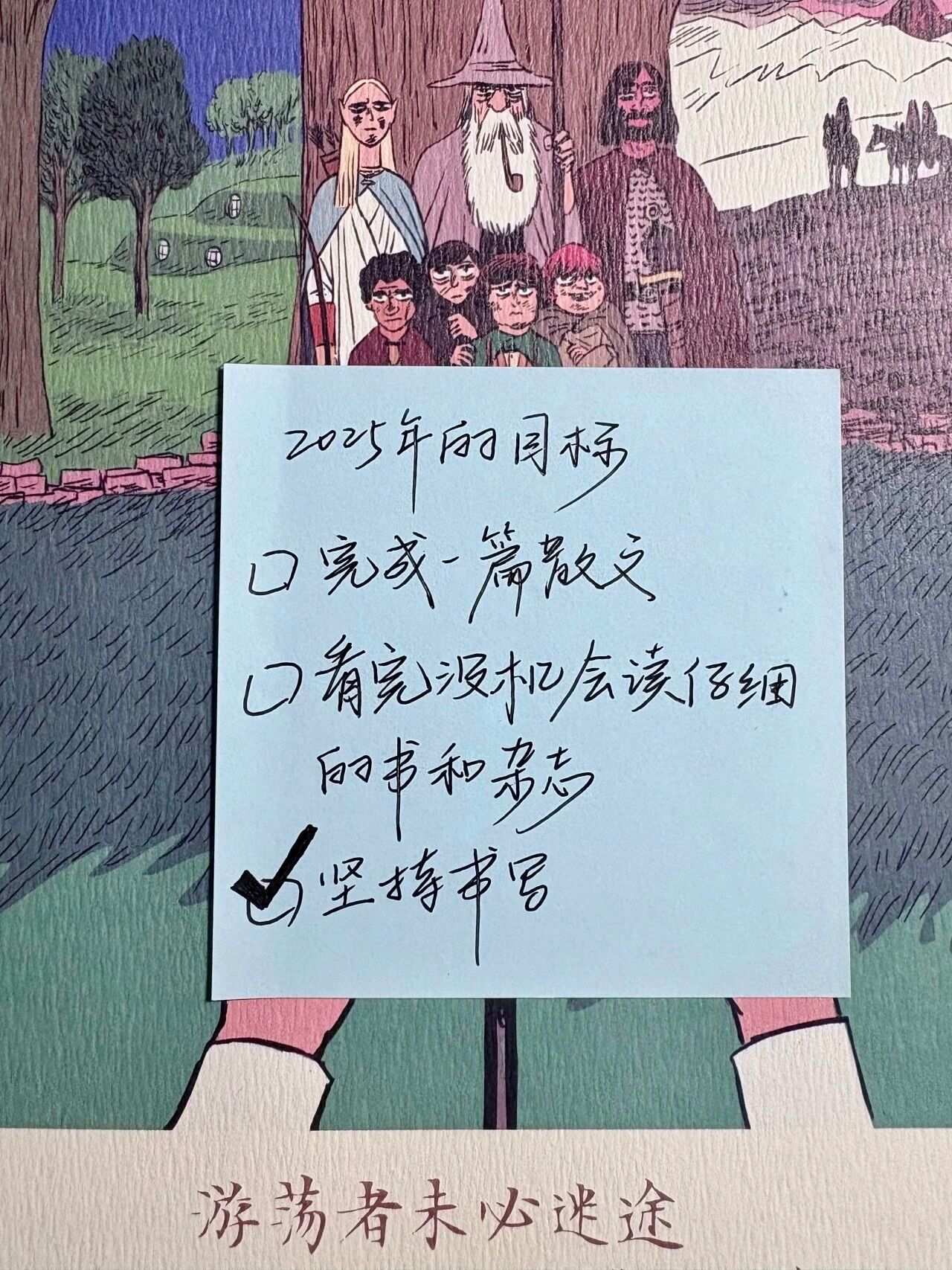

至少我还在写,至少我仍在路上。

卡尔维诺笔下有那样一位收集沙子的旅人,他说,那个多年以来坚持收藏沙子的人肯定明白自己在做什么,也许她的目的恰恰就在于,要远远地离开那些徒增困扰的风,最后只留下沙,由此碰触到存在的坚实之核。书写的时刻正如同不断拾取沙子一般,渺小,但当细细回望时,珍藏在瓶子里的便是生命的真切感受。